ヒラマサは船からはもちろん、ショア(岸)からでも比較的広範囲で狙えることから、近年、ルアーフィッシングの人気ターゲットに登りつめてます。針掛かりさせてからは、海のスプリンターと呼ばれるほど引きも強く、根まわりを疾走し、そうカンタンには釣り上げさせてくれません。そんなスリリングなゲーム性からヒラマサに魅了される釣り人も多いようです。

今回は、そんな釣り人を夢中にさせる「ヒラマサ」の釣果につながる特性をご紹介します。

投稿者プロフィール

-

好きな釣り:磯上物、底物、SWルアー

私が釣りを始めたのは20台前半と遅咲きの釣り人ですw

一箇所に通いつめるということができずに、半分旅行気分であっちこっちの磯に行くの好きです。

おかげで全く釣果には恵まれず、磯の上でグータラしてばかりです。

釣技は全くダメですが、釣具の査定は絶対的な自信を持ってます。

最新の投稿

目次

ヒラマサの生態

生息域は水温 18〜24℃ぐらいの温暖な海を好み、日本では北海道南部より以南に多く生息しています。

食性は肉食性で遊泳する小魚、甲殻類、タコやイカなどを追いかけて捕食するため遊泳力が優れており、時速50km以上で泳ぐことができることから海のスプリンターと呼ばれています。

回遊魚で若魚の時は群れを作り回遊し、成魚になると根周りを好み単独で回遊する個体が多くなります。

ヒラマサの呼び名は様々で、ヒラソ、ヒラサ、マサギ、ヒラ、マサ、テンコツ、ヒラスなど、呼び名は地方によって変わります。

青物の代表格、ブリ属3種(ブリ、ヒラマサ、カンパチ)の中でもっとも大きくなる個体で、アジ科 約150種類の中でも最大の大型魚になります。成魚で体調1m前後ですが、全長250cm・体重96.8kgの記録も残っているようです。

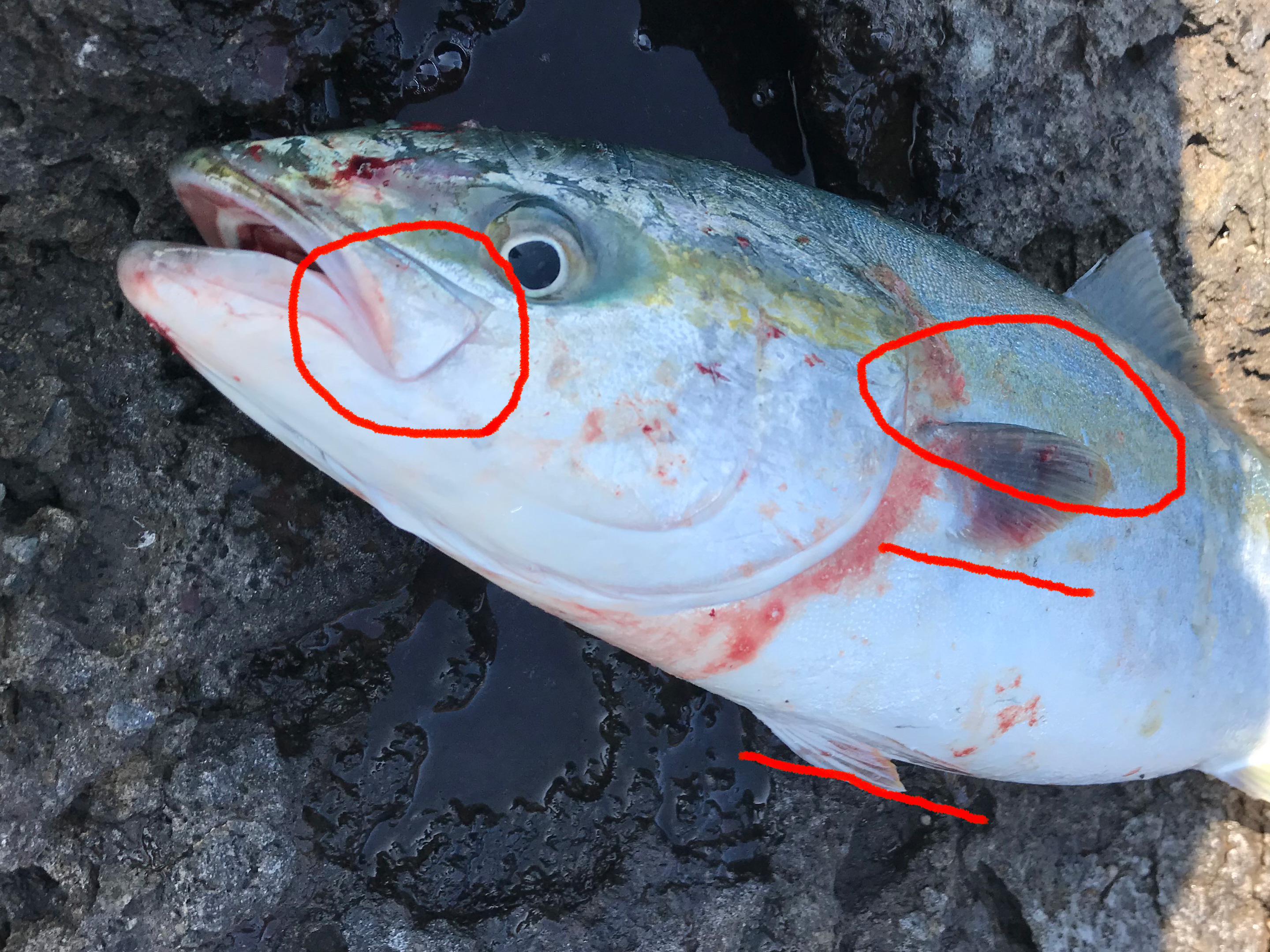

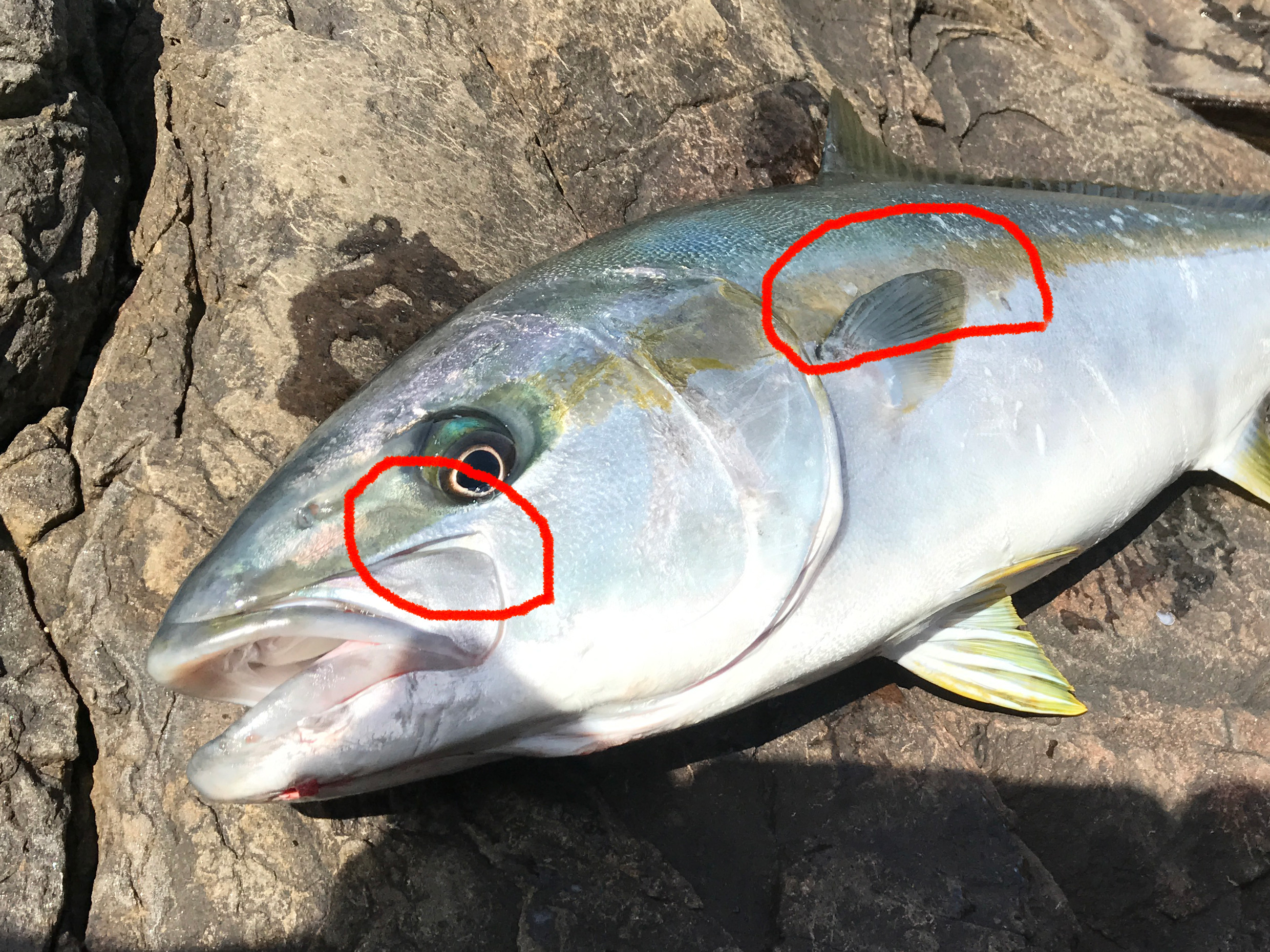

ブリとヒラマサの違い 見分け方

この写真を見てどちらがヒラマサでどちらがブリなのかわかりますか?

もしくは両方とも同じ魚とか、、、

ブリとヒラマサは、一緒に釣れることも多く、素人目には同じ魚に見えます。

せっかく釣り上げた魚がどちらなのかわからないのでは、嬉しさも半減しますよね?

ヒラマサを狙うからには、即判断できるようになりたいですよね?

見分け方はカンタンなので、この際しっかりと違いを覚えましょう!

ブリ

ブリは冷たい海を好み、九州から北海道までを回遊し、旬は冬です。

「寒ブリ」というのを耳にしたことありませんか?

ブリはボディーに丸みがありぼってりとした印象です。

特徴は、

・上顎の縁上部が角ばりがある。

・胸ヒレが体側の黄色い線に乗っていない

・腹ビレが胸ビレの長さが同じ

ヒラマサ

ヒラマサは暖かい海を好み、旬は夏になります。

ヒラマサはボディーを上からみると平たい印象です。

特徴は、

・上顎の縁上部が角ばらず丸みがある

・胸ヒレが体側の黄色い線に乗っている

・腹ビレが胸ビレより長い

※稀にハイブリットと呼ばれる、ブリとヒラマサの合いの子もいます。

狙い目のシーズン

ヒラマサの産卵時期は4月~7月とされています。その為、春(3月~5月)は産卵の前に体力をつけるため、浅場に入ってきて活発に捕食をするシーズンです。この時期をヒラマサ釣り師のなかでは「春マサ」といい、大型の平政が狙えるチャンスシーズンです。

8月~10月は水温が高いため、ヒラマサの餌となるベイトフィッシュ(小魚)の活性も上がり、産後の痩せた個体が体力回復のためと寒い冬を乗り越えるため荒食いします。そのためヒラマサの活性も一気に上がり釣りやすいシーズンです。

ヒラマサは年間を通して狙えますが、春の(3月~5月)春マサシーズンと秋(8月~10月)のベストシーズンは比較的釣りやすいシーズンです。

釣れるポイント

初心者の方は、まずは低コストで始められるショア(岸)からの釣りがおすすめです。ヒラマサは回遊性の魚で、比較的みじかなポイントでも狙えます。

1.潮通しが良い

2.地形に起伏がある

3.ベイトが入る

この3つ条件をクリアする場所であれば、ヒラマサが釣れる可能性は高いといえます。

潮通し、ベイトの入り具合とブレイク(瀬のカケ上がり)や瀬の起伏があることが重要なポイントです。

瀬にヒラマサが居着いていたり、回遊ルートになっていることが多いです。

水深を気にされる方も多いようですが、水深1m以内のシャローエリアでも全く問題ありません。

なんとなく深いところに大きな魚がいるように思ってしまいますが、ヒラマサはベイトを追って浅瀬まで入ってきますので、大型のヒラマサもシャローエリアで十分に釣ることができます。

初心者にはカンタンに行ける堤防から始めてみるのもおすすめです。堤防でもベイトフィッシュを追いかけて大型のヒラマサも入ります。事前にベイトの入り具合などの情報収集を行うと確率よくヒラマサを堤防から釣ることができます。

釣り場マップなどを使ってポイントを調べるのも良いですが、自分で航空写真や地図を使ってポイントを開拓してみてください。

思わぬ近場にヒラマサの回遊があったり、居ついていることもありますよ。

ヒラマサのベイトと歯の形状

ヒラマサをルアーフィッシングで釣るためには、ヒラマサが今食べている物(ベイト)とルアーのサイズ、カラーやアクションを合わせることで釣果に結びつきます。釣り用語で「マッチザベイト」なんて言い方をされます。

ベイトの判断は、泳いでいるのを見て判断したり、胃袋の中身を見て判断する方法が一般的ですが、ヒラマサの歯を見ることで、その個体が何をどのように食べているのか推測することもできます。

ヒラマサの歯の形状には2種類あります。

1.歯がヤスリのような形状

ほとんどのヒラマサの歯はヤスリのような形状で、捕食方法は吸い込んで丸呑みします。ヒラマサの食性が小魚(イワシ、アジなど)やタコ、イカなどが多く、吸い込んで食べるほうが効率良く捕食できる為です。

2.歯が牙のように鋭い

ヒラマサにも牙のような鋭い歯が生えている個体がいます。ターゲットが小魚ではなく、トビウオやカマス、シイラの子(ペンペンシイラ)といった中型の魚を捕食している個体です。捕食方法は丸呑みではなく噛みつくように捕食しますので牙が生えてくるようです。

歯を見るだけでもその個体の食性や捕食方法が推測でき、ルアー選びやアクションに役立てることができます。釣果を伸ばすためには一つでも情報が多い方が次の一手につながりますからね。釣ったヒラマサでなくても近くの魚屋さんで並んでるヒラマサを見てみるのも参考になりますよ。

まとめ

1.温かい海を好み、肉食性で遊泳力に優れている。2.上顎の縁と胸ビレ、腹ビレをチェックしてヒラマサとブリを見分けよう。

3.春と秋のベストシーズンは逃さない。

4.釣り場の地形変化や潮通しを理解して、ポイントを見つけよう。

5.ヒラマサの食性を理解して、釣りに繋げよう。

ヒラマサという魚の特性は少しは理解できましたでしょうか?

釣りたい魚の特性を理解して、どんな方法を使って釣るのかを考えて挑むと、よりその釣りに夢中になれるはずです。「たまたま釣れた!」でもうれしいですが、「狙いどおりに釣れた!」の方が達成感や喜びは倍増しますよ!